Page 20 - Natur in NRW

P. 20

Fachbeiträge

50 40 30 20 10

0

50 40 30 20 10

0

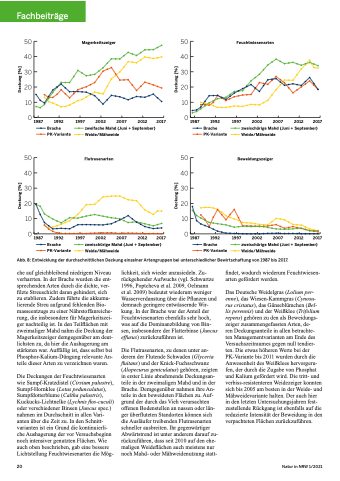

che auf gleichbleibend niedrigem Niveau verharrten. In der Brache wurden die ent- sprechenden Arten durch die dichte, ver- filzte Streuschicht daran gehindert, sich zu etablieren. Zudem führte die akkumu- lierende Streu aufgrund fehlenden Bio- masseentzugs zu einer Nährstoffanreiche- rung, die insbesondere für Magerkeitszei- ger nachteilig ist. In den Teilflächen mit zweimaliger Mahd nahm die Deckung der Magerkeitszeiger demgegenüber am deut- lichsten zu, da hier die Aushagerung am stärksten war. Auffällig ist, dass selbst bei Phosphor-Kalium-Düngung relevante An- teile dieser Arten zu verzeichnen waren.

Die Deckungen der Feuchtwiesenarten wie Sumpf-Kratzdistel (Cirsium palustre), Sumpf-Hornklee (Lotus pedunculatus), Sumpfdotterblume (Caltha palustris), Kuckucks-Lichtnelke (Lychnis flos-cuculi) oder verschiedener Binsen (Juncus spec.) nahmen im Durchschnitt in allen Vari- anten über die Zeit zu. In den Schnitt- varianten ist ein Grund die kontinuierli- che Aushagerung der vor Versuchsbeginn noch intensiver genutzten Flächen. Wie auch oben beschrieben, gab eine bessere Lichtstellung Feuchtwiesenarten die Mög-

50 40 30 20 10

0 1987 50

40 30 20 10

20

Natur in NRW 1/2021

1987

1992

Brache PK-Variante

1997

2002

2007

2012

2017

1992 Brache

PK-Variante

1997 2002 2007 2012 2017 zweischürige Mahd (Juni + September) Weide/Mähweide

Beweidungszeiger

Brache PK-Variante

zweischürige Mahd (Juni + September) Weide/Mähweide

PK-Variante

Magerkeitszeiger

Feuchtwiesenarten

zweifache Mahd (Juni + September) Weide/Mähweide

Flutrasenarten

Deckung [%] Deckung [%]

Deckung [%] Deckung [%]

0 1987

Abb. 8: Entwicklung der durchschnittlichen Deckung einzelner Artengruppen bei unterschiedlicher Bewirtschaftung von 1987 bis 2017.

1987

1992

1997

2002

2007

2012

2017

1992 Brache

1997 2002 2007 2012 2017 zweischürige Mahd (Juni + September) Weide/Mähweide

lichkeit, sich wieder anzusiedeln. Zu- rückgehender Aufwuchs (vgl. Schwartze 1996, Poptcheva et al. 2009, Oelmann

et al. 2009) bedeutet wiederum weniger Wasserverdunstung über die Pflanzen und demnach geringere entwässernde Wir- kung. In der Brache war der Anteil der Feuchtwiesenarten ebenfalls sehr hoch, was auf die Dominanzbildung von Bin- sen, insbesondere der Flatterbinse (Juncus effusus) zurückzuführen ist.

Die Flutrasenarten, zu denen unter an- derem der Flutende Schwaden (Glyceria fluitans) und der Knick-Fuchsschwanz (Alopecurus geniculatus) gehören, zeigten in erster Linie abnehmende Deckungsan- teile in der zweimaligen Mahd und in der Brache. Demgegenüber nahmen ihre An- teile in den beweideten Flächen zu. Auf- grund der durch das Vieh verursachten offenen Bodenstellen an nassen oder län- ger überfluteten Standorten können sich die Ausläufer treibenden Flutrasenarten schneller ausbreiten. Ihr gegenwärtiger Abwärtstrend ist unter anderem darauf zu- rückzuführen, dass seit 2010 auf den ehe- maligen Weideflächen auch meistens nur noch Mahd- oder Mähweidenutzung statt-

findet, wodurch wiederum Feuchtwiesen- arten gefördert werden.

Das Deutsche Weidelgras (Lolium per- enne), das Wiesen-Kammgras (Cynosu- rus cristatus), das Gänseblümchen (Bel- lis perennis) und der Weißklee (Trifolium repens) gehören zu den als Beweidungs- zeiger zusammengefassten Arten, de-

ren Deckungsanteile in allen betrachte- ten Managementvarianten am Ende des Versuchszeitraumes gegen null tendier- ten. Die etwas höheren Werte bei der PK-Variante bis 2011 wurden durch die Anwesenheit des Weißklees hervorgeru- fen, der durch die Zugabe von Phosphat und Kalium gefördert wird. Die tritt- und verbiss-resistenteren Weidezeiger konnten sich bis 2005 am besten in der Weide- und Mähweidevariante halten. Der auch hier in den letzten Untersuchungsjahren fest- zustellende Rückgang ist ebenfalls auf die reduzierte Intensität der Beweidung in den verpachteten Flächen zurückzuführen.